Nilda Cunha

Nilda caminhava amparada por um carcereiro quando viu o namorado, Jaileno, sentado num canto, sozinho. Conseguiu se desvencilhar de quem a segurava e foi até ele. Não conversaram muito. “Jaileno contou depois que ela sentou ao lado dele e disse: eles acabaram comigo”, conta Leônia Cunha, irmã de Nilda. Estavam na Base Aérea de Salvador, para onde alguns presos políticos eram levados naquele tempo. Depois de falar, precisou seguir caminho. Era entre agosto e novembro de 1971. Foi a última vez que se viram.

Jaileno Sampaio, 21 anos, e Nilda Cunha, 18, foram presos na madrugada de 20 de agosto daquele ano, num prédio na Pituba. A prisão foi resultado da primeira fase de uma das maiores operações da ditadura militar na Bahia, a Operação Pajussara, que juntou dezenas de militares num cerco que foi da avenida Octávio Mangabeira, na orla, à rua Minas Gerais, onde fica o edifício Santa Terezinha.

Eles integravam o Movimento Revolucionário Oito de Outubro, o MR-8, mesma organização do casal Carlos Lamarca e Iara Iavelberg, que tinham os rostos estampados em todo canto em cartazes que sublinhavam as palavras “terroristas procurados”. Por questões de segurança, Lamarca e Iara vieram para a Bahia, junto com o historiador José Carlos de Souza, também do MR-8, que lembra: “A organização decidiu que eles viriam para cá porque o Rio de Janeiro estava cercado. Lamarca vivia lá como prisioneiro, não podia sair, ficava guardado. A Operação Pajussara foi criada para caçar Lamarca e matou vários pelo caminho”.

Mudar o mundo

Nilda, criada em Feira de Santana, era a caçula numa família de cinco meninas. Entre as irmãs, Leônia era a única interessada em política. Fez parte do Partidão e da Organização Revolucionária Marxista Política Operária (Polop), organizações de esquerda contrárias ao governo militar. “Eu levava uns companheiros lá para casa, a gente falava sobre política. Eu pedia a Nilda para fazer um cafezinho e ela dizia ‘eu sei, vocês querem conversar de política e não me deixam ouvir’, e ria. Eu queria mudar o mundo”.

Mas não sozinha. Tinha medo de que a irmã se deixasse levar pelo brilho da classe média e esquecesse do mundo: “Ela era extremamente meiga, muito doce. Um anjo da paz. Não queria ela metida com aquela burguesia nojenta de Feira, como era em todo interior, não queria que se aproveitassem da beleza dela. Eu me sentia um anjo da guarda”. Passaram a discutir problemas sociais e políticos. “Era uma época em que a gente falava sobre isso, a esquerda estudava”. Leram tanto que não tinham mais como voltar atrás.

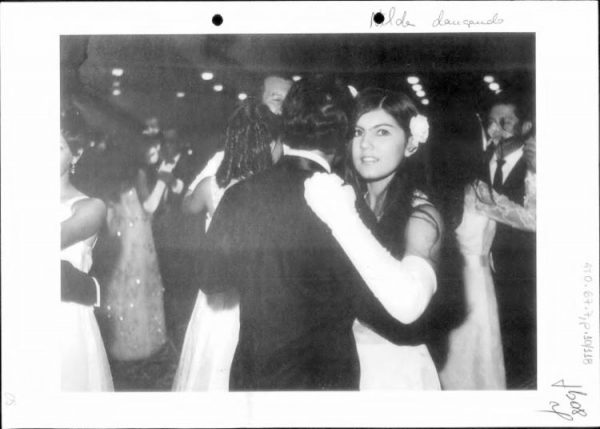

“Os bailes de debutantes eram cheios de glamour, muito chiques, várias meninas desfilavam com seus vestidos de gala. Depois da festa, perguntei a ela se ela gostou. Ela disse: ‘Leo, eu senti vontade de chorar’. Viu que era muita futilidade nesse país de tanta pobreza”, lembra Leônia. Ainda hoje tenta se livrar de um sentimento de culpa que volta vez por outra, a sensação de que, não fosse por ela, Nilda talvez nunca se interessasse por assuntos de esquerda. “Eu me culpei, sim, e outras pessoas também me culparam”.

Em 1969, a família veio para Salvador. Por aqui, Nilda, que ainda cursava o ensino médio, conciliava a escola com o trabalho de bancária. Entrou num grupo de estudos de “filosofia marxista”, como diz no depoimento que deu à Polícia Federal. No meio dos colegas, conheceu Jaileno. “Eu fiquei em Feira, não vim logo para Salvador. Nilda começou a fazer a política dela sozinha. E aí, ela foi adiante. Eu fiquei e ela foi”, comenta Leônia.

Jaileno, “um rapaz muito calado, na dele”, descreve Leônia, fazia parte do MR-8. O jornalista Denilson Vasconcelos, ex-integrante da organização, explica que o grupo trabalhava com educação. “A gente fazia trabalho de bairro, em comunidades, conversava com moradores, distribuía panfletos. Era um trabalho chamado ‘camadas populares’”. O MR-8, diferentemente de outras organizações espalhadas pelo Brasil, não dava tanta ênfase à luta armada.

O objetivo, explica José Carlos, era mobilizar a população. “A gente queria promover uma luta de massas, não fazer um movimento só de classe média. Mas a ditadura, a inteligência da ditadura, acabou nos levando à luta armada. Acho que nosso erro foi tentar combatê-los naquilo que eles sabiam fazer melhor, que era usar armas”.

Depois de entrar no MR-8, Nilda era às vezes Adriana, às vezes Clarisse. Jaileno era Carlos, e assim ficou conhecido entre Leônia e as outras irmãs. Dizer o nome verdadeiro era um perigo. No começo, Nilda ajudava Denilson a produzir o jornal Avante, distribuído nos bairros que visitavam. “Eu era responsável por coordenar a imprensa, que é um faz-tudo. E aí Nilda passou a dar aulas em bairros pobres, como Vila Natal, São Caetano, Barro Branco… Era um trabalho de aproximação com a comunidade”. Entre as aulas, tentava recrutar um ou outro aluno mais interessado em política, o que não deu muito certo. À polícia, Nilda disse que não arrumou um novo recruta sequer.

Em março de 1971, uma integrante do MR-8, namorada de Denilson na época, se entregou à polícia. Na queda, levou muitos outros. No mesmo mês, como diziam naqueles tempos, Denilson caiu. Ali começou o desmonte do grupo na cidade. “Depois eu a vi presa, e só. Convivi com Nilda pouco tempo. Naquele período você não convivia muito tempo com as pessoas, não durava muito… Mas o pouco tempo em que convivi, vi que era uma pessoa muito doce, uma menina muito bonita e muito doce”.

Reconhecida por namorar Jaileno, que já tinha prisão preventiva decretada, Nilda começou a ser seguida. Leônia lembra que a preocupação era tanta que qualquer “oi” de um estranho que encontrava pela rua poderia soar como ameaça. “Um dia, ela chegou em casa e contou: ‘Leo, você não sabe o que aconteceu. Eu estava no ônibus e um cara puxou a minha bolsa. Eu comecei a lutar com ele achando que era da repressão’. Mas era só uma pessoa dizendo a ela a melhor posição de segurar a bolsa”.

Em agosto, já com Iara e Lamarca escondidos sertão afora, José Carlos foi preso. Pouco antes, como estava com viagem marcada para junto de Lamarca, contratou uma caminhonete e doou os móveis que tinha para Jaileno, que, naquela época, morava com Nilda e uma irmã dela, Lúcia Bernadete Cunha. José Carlos preferiu nem saber o endereço, deixou que Jaileno resolvesse com o motorista. “Por questões de segurança, era melhor não saber para, em caso de prisão, não abrir”, diz ele.

Os passos de Nilda

Nilda Carvalho Cunha ficou presa de agosto a novembro de 1971. Poucos dias depois de solta, ela morreu no Sanatório Bahia.

Era aquele endereço lá da Pituba, na rua Minas Gerais. A casa foi alugada por Lúcia, que pouco sabia sobre a militância da irmã. “Achava que era coisa de estudante, uma besteira”, comenta Leônia. Lá também viviam um recém-nascido, filho de Lúcia, o marido dela e a empregada doméstica.

Na prisão, depois de semanas de interrogatórios sob tortura, José Carlos falou sobre a caminhonete. Disse que, se achassem quem dirigia a caminhonete, achariam Jaileno. Para ele, era uma pista falsa, mas interessante o suficiente para fazer com que a polícia perdesse tempo. Um engano. “Eu não sabia que Jaileno tinha levado os móveis diretamente para aquele aparelho – como chamavam os locais onde viviam provisoriamente – em que estava. Pensei que a caminhonete não tinha chegado ao endereço final. Achei que tinha levado para outro aparelho, que já estaria desativado. A polícia chegaria lá e encontraria um quarto vazio”.

No meio disso, Nilda recebeu a missão de abrigar, no prédio da Pituba, uma militante chamada Liana.

Cerco

Na madrugada do dia 20, os moradores do edifício de três andares acordaram com barulhos de tiros e bombas de gás lacrimogêneo. Aos gritos, militares pediam que os ocupantes do 201 se entregassem. Ivan Pugliesi, ex-militante do PCB, morava bem atrás e ouviu cada tiro, cada grito. “Eu morava com a minha madrinha, irmã do secretário de Segurança da Bahia na época, Joalbo Figueiredo. A casa foi uma das bases da Operação Pajussara. Naquele dia, quando cheguei do trabalho, vi toda a parafernália deles lá, rádio, armas. A minha madrinha disse: ‘Tem terroristas ali no prédio, estamos sediando uma operação contra terroristas’. Ela não sabia da minha militância”. Passou a noite trancado, ouvindo tudo, sem ter o que fazer. Não podia sair, o bairro estava todo interditado.

“Ouvi tiros secos, tiros de pistola. O prédio passou uns dez anos todo picotado. Não vi nada, só ouvi, mas sabia que tinha pessoas que pensavam como eu sendo perseguidas, presas, e eu não podia fazer nada. É uma sensação de impotência”.

Quando os estouros começaram, Lúcia pensou que o botijão de gás tinha explodido. Desceu as escadas com Nilda e o bebê e logo foram presas. Jaileno viu, por uma janelinha, que eram policiais e tentou fugir. Quando percebeu que Nilda foi levada, se entregou. “Todo mundo estava de camisola. Elas só saíram porque acharam que o barulho era o botijão de gás. Nilda tentou voltar, mas pegaram ela”. Liana, militante abrigada por Nilda, fugiu para o apartamento vizinho, mas foi vista por um menino que morava ali. Ele contou à mãe e ela chamou os policiais.

Liana morreu com um tiro entre os seios. A versão oficial diz que foi suicídio, mas hoje a perícia já confirma assassinato. Nilda não sabia, Jaileno não sabia, mas Liana era Iara Iavelberg – a “subversiva” mais procurada pelo regime naquela época e namorada de Lamarca.

“Dona Adriana, você sabe quem sou eu?”

Nilda, Jaileno, Lúcia e o bebê foram levados ao Forte do Barbalho. “Era um centro de tortura”, lembra o jornalista e professor Emiliano José, ex-integrante da Ação Popular. Quando o delegado Sérgio Fleury, que veio do Rio a Salvador só para a Operação Pajussara, se apresentou a Nilda, Lúcia ainda estava lá.

“Ele perguntou a ela: ‘Dona Adriana, você sabe quem sou eu? Eu sou Fleury. Passarinhos maiores já cantaram na minha mão, você vai cantar. Eu matei [Carlos] Marighella‘. Lúcia viu como ela reagiu, ficou pálida, trêmula, e achou que era alguém que Nilda conhecia. Lúcia me disse: ‘Leo, o pessoal é tão torturado, ouvi gritos…’. Ela me disse que, no camburão, Nilda pediu a ela: ‘Lu, me dê sua calcinha porque eu sei que vou ficar e você não vai’”, diz Leônia. Poucas horas depois, Lúcia foi solta. Nilda ficou.

Naquele mesmo dia, policiais a encapuzaram e saíram com ela de carro. A levaram para um lugar frio, que mais parecia uma geladeira. “Aí abriram uma gaveta e mostraram a ela o corpo morto de Iara. Era o Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues. Ela tinha certeza de que Iara tinha fugido. Ela disse a Lúcia que ‘Liana’ estava acostumada a furar cerco. Foi um choque horrível. A fizeram tocar no corpo de Iara, ela cobriu os olhos e saiu gritando”, expõe Leônia.

Denilson, Emiliano e José Carlos passaram pelo Barbalho, cada um em épocas diferentes. Para eles, era o pior lugar. “O que mais me lembro de lá é o frio, isso me marcou. A gente ficava nu, às vezes só de cueca, no chão. Os militares chegavam de madrugada, a gente ouvia a movimentação deles, era quando ficávamos mais tensos”, observa Denilson. Eram muitos tipos de tortura, físicas e psicológicas: tapas, choques elétricos, pau de arara. No caso de Nilda, as principais ameaças vinham do major Nilton de Albuquerque Cerqueira, chefe da 2ª Seção do Exército da Bahia. “Ela foi barbaramente violentada”, diz Leônia.

Com as mulheres, explica Emiliano, a tortura vinha com algo a mais. “De violências contra as mulheres são muitos casos. A mulher sofre mais. Não é que necessariamente o cara estuprou, teve estupro, fala-se disso, mas não é só isso. Eles passam a bolinar a mulher, a passar a mão nos seios, na bunda, enfiar o dedo… Tudo isso é estupro”.

Leônia e a mãe, Esmeraldina Carvalho, só conseguiram vê-la semanas depois da prisão, já na Base Aérea. Quando a viu, Leônia conta que Nilda se iluminou toda. “Eu não entreguei nada, não cantei”, anunciou, como se prestasse contas. “Ela estava toda orgulhosa disso, senti que estava bem. Muito abatida com a prisão, mas feliz em poder dizer aquilo”.

As prisões feitas pelos militares eram ilegais, mais pareciam sequestros. A jornalista Mariluce Moura foi presa ao meio-dia, em outubro de 1973, em frente ao Mercado Modelo, grávida. Todos que andavam por ali viram o que aconteceu. “Era um tempo de medo. Era realmente um sequestro, a gente desaparecia, sumia. Colocavam dentro de um carro e levavam para um quartel. Legalmente, como não estávamos presos, não tinha direito a nada”, diz. Junto com ela foi preso o marido, Gildo Lacerda, assassinado pouco depois. A família nunca encontrou o corpo.

Os militares prometiam liberdade para alguns presos caso aceitassem ir à televisão se apresentar como ex-terroristas arrependidos e criticar a resistência ao governo. Ofereceram essa saída a Nilda e a Denilson. Não aceitaram.

Liberta

Nilda foi solta no início de novembro. Assim, inexplicavelmente, sem julgamento. Jaileno continuou preso e, condenado, cumpriu pena na Galeria F da Penitenciária Lemos de Brito até 1973. Faleceu em Jequié, já idoso. “Nós, que não morremos sob tortura, somos sobreviventes”, diz Emiliano.

Nilda saiu do cárcere com cegueiras repentinas e sensação de asfixia. “Fui solta para morrer”, dizia às irmãs. Um dia, numa tentativa de visitar Jaileno na Base Aérea, perdeu a visão temporariamente. Tinha medo de dormir e não acordar mais. Por recomendação médica, começou um tratamento de sonoterapia numa clínica particular de Salvador, a Amepe. Já melhorava quando o major Nilton Albuquerque, também médico, invadiu o quarto com ameaças. “Se continuar com essas frescuras, vai voltar para aquele lugar”. Esmeraldina, mãe dela, estava lá.

Depois da visita do major, ela foi internada no Sanatório Bahia. No dia 14 de novembro, às 8h10 da manhã, os enfermeiros a encontraram morta. “Ela parecia bem, saudável. Foi um choque quando aconteceu. Ela morreu como um passarinho, em silêncio, eles disseram. E esse era o maior medo dela”.

Foi tão repentino que o médico pediu uma necropsia, que só chegou 40 dias depois. “O Nina Rodrigues era alinhado aos militares, davam o laudo que eles queriam, por isso é difícil saber a verdade”, alega Diva Santana, conselheira da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), membro do grupo Tortura Nunca Mais – Bahia e irmã de Dinaelza Santana, morta e desaparecida na Guerrilha do Araguaia. O resultado deixou ainda mais dúvidas: “Edema cerebral a esclarecer”. Falta o esclarecimento.

Esmeraldina não aceitou a falta de respostas. Logo depois da morte da filha, descobriu que as equipes de saúde que cuidaram dela desapareceram. Em outro hospital, já com depressão, esbarrou num dos médicos do Sanatório Bahia. “Ela contou que o médico chorou e disse que fez de tudo para impedir aquilo. Falou mais nada”, declara Leônia.

Daí em diante, Esmeraldina passou a denunciar o acontecido em praça pública. Saía pela rua, gritava, dizia que o Estado matava estudantes. Algumas vezes, foi amparada e levada para casa. Contou às filhas ter recebido ameaças de estranhos, mas não parou de fazer o que fazia.

No dia 20 de outubro de 1972, foi encontrada morta em casa, enforcada. Havia sangue no chão, não foi constatado deslocamento de carótida nem havia marcas de enforcamento. “Não foi suicídio. Mataram minha mãe”, afirma Leônia. A CEMDP reconhece que a morte foi causada pelo Estado.

O regime que foi de 1964 a 1985 matou ou deu sumiço em 434 pessoas, segundo dados da Comissão Nacional da Verdade. Destes, 32 são baianos. Já faz 34 anos que a ditadura militar acabou e há quem ainda busca respostas. Familiares de mortos e desaparecidos baianos tentam, desde a Lei de Anistia, em 1979, encontrar os documentos produzidos pelo Departamento de Ordem Política e Social (Dops) na Bahia. Ainda não conseguiram.

Paraíso

No último 2 de maio, o Ministério Público Federal arquivou o processo civil do grupo Tortura Nunca Mais – Bahia, que pedia esclarecimentos sobre o paradeiro da papelada. A reportagem teve acesso ao documento, que diz: “Tudo indica que tais documentos ou foram destruídos ou foram arquivados em algum local desconhecido, provavelmente sem qualquer referência (…), dificultando a sua identificação e localização”. “É como se a ditadura nunca tivesse passado por aqui, a Bahia era um paraíso. Somos o único estado que não encontrou esses documentos. Eu não gosto de mexer com essas coisas, não. Eu mexo com isso há 50 anos e não me acostumo. Não me acostumo com o que não presta” comenta Diva.

O jornalista Carlos Navarro, membro da Comissão Estadual da Verdade, diz o mesmo. Por aqui, os militares nem falam sobre o assunto. “Encontramos os documentos da Polícia Federal, mas não os do Exército. Não houve muita colaboração”. Muito entrou em contato com a 5ª Seção do Exército para esclarecimentos, mas, até o fechamento desta reportagem, não obteve resposta.

A história de Nilda, mesmo que parte de uma das maiores operações da época, é pouco conhecida. Em 1996, deram o nome dela a uma ruazinha residencial, tão estreita que dois carros não passam juntos. A rua fica no bairro Castelo Branco, nome do primeiro dos cinco presidentes do regime militar do Brasil.

Publicado originalmente no A Tarde

Diário do Centro do Mundo

Nenhum comentário:

Postar um comentário